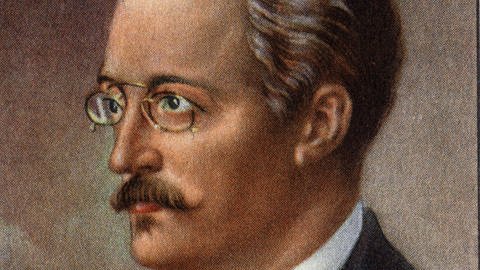

Der Ingenieur Rudolf Diesel hat den damals schon bekannten Otto-Motor revolutioniert: Der 1877 auf der Pariser Weltausstellung erstmals gezeigte Viertakter brauchte einen elektrischen Funken, der das Luft-Treibstoff-Gemisch im Kolben zündete.

Diesel erhöhte den Druck im Kolben so lange, bis sich das Gemisch soweit erhitzt hatte, dass es auch ohne eine Zündkerze von außen zündete. Der „Selbstzünder“-Motor war erfunden. Nach seinem Erfinder wurde er erst deutlich später benannt.

Der Beginn des Dieselmotors

Am 23. Februar 1893, vor 130 Jahren, hat Rudolf Diesel das erste Patent erhalten. Doch erst vier Jahr später erzielte er den technischen Durchbruch: Seine „Wärmekraftmaschine“ – mit doppelt so hohem Wirkungsgrad wie eine damals übliche Dampfmaschine – wurde zunächst in Fabriken und im Handwerk eingesetzt.

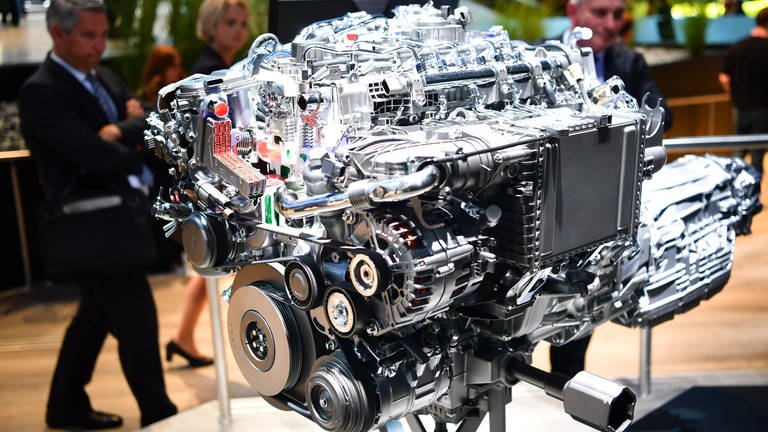

Die ersten in der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG gefertigten Motoren waren drei Meter hoch, knapp 4,5 Tonnen schwer und hatten einen Hubraum von fast 20 Litern. Mit zunehmender Weiterentwicklung haben Dieselmotoren zunächst Schiffe und später Lokomotiven angetrieben.

Der Siegeszug des Diesels auf den Straßen

Ab 1923, vor 100 Jahren, erobert der Dieselmotor auch die Straßen. Zunächst wurde er in Lastwagen eingebaut. Dabei konnte die Leistungsstärke innerhalb von zehn Jahren von 40 bis 50 PS auf 140 PS erhöht werden.

Ab Mitte der 1930er Jahre haben Diesel auch Pkws motorisiert. Seine Bedeutung war aber lange Zeit gering. Denn Diesel-Pkws galten als laut, unkultiviert und lahm.

Erst in den 1990ern konnte der Diesel dank neuem Abgasturbolader und verbesserten Einspritzsystemen mit dem Ottomotor gleichziehen.

Ein weiter Grund für den Aufstieg der Dieselautos zu der Zeit: die steuerliche Vergünstigung des Treibstoffs. Mit dem sogenannte Dieselprivileg sollte die Produktion in Deutschland erhöht und die gewerblichen Lkws gefördert werden. Begründet wurde es mit dem geringeren Verbrauch und der damit besseren Klimabilanz. Denn laut Umweltbundesamt (UBA) stoßen Diesel bei gleicher Motorisierung bis zu 15 Prozent weniger CO2 aus als Benziner.

Problemfall Diesel: Abgasskandale und Fahrverbote

Dieselmotoren sind effizienter, gerade deshalb werden sie gerne in große, schwere und hochmotorisierte Fahrzeuge eingebaut. Damit sind jedoch die Effizienzvorteile wieder wettgemacht - und dadurch auch die Klimabilanz.

Laut Umweltbundesamt kommen die 2019 neu zugelassenen Benziner auf einen CO2-Ausstoß von durchschnittlich 158 Gramm, die Diesel-Pkw auf 168 Gramm pro Kilometer. Auch der Dieselskandal und Fahrverbote in vielen Städten haben seit 2015 am Ruf des Diesels sehr gekratzt.

Erst Ende 2022 hat der Europäische Gerichtshof die sogenannten Thermofenster für unzulässig erklärt. Dabei wurde die Reinigung des Abgases mittels zugespritztem AdBlue bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen automatisch abgeschaltet. Das Problem ist lösbar, macht den Motor aber teurer.

So stoßen laut ADAC Euro-5-Diesel im Schnitt noch 528 und moderne Euro-6d-Diesel weniger als 80 Milligramm Stickoxide pro Kilometer aus. Selbst auf der Straße und bei niedrigen Temperaturen.

Trotzdem geraten insbesondere der Diesel, aber auch Verbrenner im Allgemeinen weiter in die Defensive: Der Abgasskandal bleibt Gegenstand von Gerichtsprozessen, über eine Abschaffung des Dieselprivilegs diskutiert gerade die Bundesregierung und selbst die EU will die Verkehrswende beschleunigen: Denn ab 2035 sollen keine neuen Verbrenner-Pkws mehr produziert werden.

Das Ende des Diesels und Anfang für synthetischen Diesel?

Ein Verbot innerhalb der EU muss aber nicht unbedingt zum Ende des Diesels auf der ganzen Welt führen. Und Dieselmotoren werden auch nach 2035 noch weiterlaufen. In Schiffen und auch in Lkw voraussichtlich sogar noch lange.

Um auch die Bestands-Diesel klimaneutral betreiben zu können, setzen Mineralölkonzerne, Autobauer, Zulieferer und Automobilclubs auf die Entwicklung von synthetischem Diesel. Dieser besteht hauptsächlich aus CO2 und Wasserstoff. Die Herstellung verschlingt aber sehr viel, im besten Fall grünen, Strom.

Synthetischer Sprit aus grünem Strom Porsche startet eFuel-Anlage in Chile

Porsche produziert synthetische Kraftstoffe in Chile. Die Anlage liefert eFuel aus Windenergie, Wasser und CO2. Das Verfahren braucht aber auch selbst viel Energie.

Ein Pkw verbraucht ungefähr die fünffache Energiemenge mit den sogenannten E-Fuel im Vergleich zum Elektroauto, so das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Darüber hinaus zeigt eine Analyse des ADAC, dass selbst mit E-Fuels betriebene Diesel über den gesamten Lebenszyklus eine schlechtere Klimabilanz als E-Autos haben.