Der Hochmoselübergang ist umstritten. Befürworter sehen einen Gewinn für Pendler, Gewerbetreibende und Handel. Gegner befürchten Umweltschäden und mangelnde Standfestigkeit.

"Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst" lobte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Hochmoselübergang, als im August 2019 die Lücke zwischen Hunsrück und Eifel geschlossen und der sogenannte Brückenschlag gefeiert wurde. "Wir können stolz sein auf dieses Projekt" ließ damals der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing verlauten.

Wie umstritten das Projekt auch sein mag – es ist aktuell Europas größtes Brückenbauprojekt: Mit 160 Metern Höhe größer als der Kölner Dom, 1,7 Kilometer lang und 29 Meter breit.

Ein Megaprojekt und eines der brisantesten der Landesregierung: Am 21. November 2019 wird es eingeweiht.

Darum wurde der Hochmoselübergang gebaut

Die Idee dazu ist mehr als 50 Jahre alt. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Heinrich Holkenbrink hat sie aber erst 1974 in Erwägung gezogen. Bundesminister Georg Leber sah allerdings keinen Bedarf. Für viele Jahre blieb es ruhig an der Mosel.

Erst im Dezember 2000 erfolgten Planfeststellungsbeschlüsse. Zum ersten Spatenstich für die Anschlüsse rund um die Brücke kam es allerdings erst 2003, damals begleitet von Protesten.

Warum der Hochmoselübergang Kontroversen auslöst

Für Bürgerinitiativen und Naturschützer ist die Brücke ein verheerender Eingriff in Natur und Landschaftsbild. Jahrelang wurde gegen die Planfeststellung geklagt. Diese wurde daraufhin so lange überarbeitet, bis sie mit dem europäischen Naturschutzrecht vereinbar war.

2008 wurde das uneingeschränkte Baurecht gewährt. 2009 sollte der Bau mit viel Politprominenz beginnen. Erneuter Widerstand blockierte aber die Maßnahmen. Grüne Parteigrößen und internationale Weinkenner schlossen sich dem Protest an. Sie befürchteten Schäden in den Riesling-Lagen. Nach den Landtagswahlen 2011 knickten die Grünen bei den damaligen Koalitionsverhandlungen ein: Nach mehr als 40 Jahren Hin und Her war 2011 endlich Baubeginn.

Insgesamt 32.000 Tonnen Stahl waren mit Hilfe von Hydraulikpressen auf den Pfeilern vorwärtsbewegt worden. Es war eine europaweit einmalige Aktion.

Diese Probleme sind beim Projekt Hochmoselübergang aufgetreten

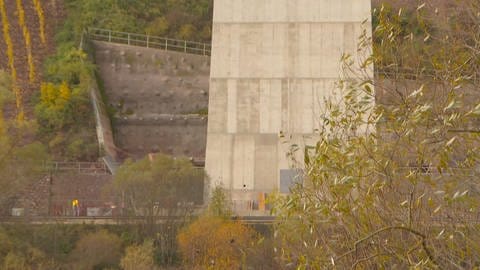

Schon früh wurde vor Risiken mit der Standsicherheit der 151 Meter hohen Pfeiler gewarnt. Die Brücke sei an falscher Stelle geplant. Für eine gründlichere Prüfung setzte sich vor allem die Bürgerinitiative "Pro Mosel" ein.

Der Streit eskalierte, als Harald Ehses, der Direktor des Landesamtes für Geologie und Bergbau, im Dezember 2013 warnte, dass man zu wenig über die Standfestigkeit wisse, die Planung nicht vollständig sei und die Risiken nicht abschätzbar wären. Das Wirtschaftsministerium verpasste ihm daraufhin einen Maulkorb. Für die Bürgerinitiative "Pro Mosel" war das damals ein Skandal.

Das wurde getan, um Probleme beim Hochmoselübergang zu beheben

Erst nach eindringlichen Warnungen von verschiedenen Seiten wurden nachträglich Maßnahmen beschlossen.

- Weil sich der Hang am nördlichen Ufer mit 0,6 Millimetern pro Jahr bewegt und rutschgefährdet ist, hat man ihn aufwendig gesichert.

- Sechs Entwässerungsschächte und Stahlkerne reichen 50 Meter tief in den Boden.

- Die sogenannten Dübelschächte sollen den Hang stabilisieren.

- Messpunkte sind eingerichtet, die rechtzeitig warnen, falls sich der Hang bewegt.

- Der Teil der Brückel, der sich bewegen könnte, ist mit Betonkopfbalken und 120 Ankern im Hang verankert.

Für Ausgleichsmaßnahmen wurden etwa 35 Millionen Euro ausgegeben.